Table of Contents

人工ペプチド設計技術とは

① 技術の目的と社会的背景

近年、生体分子の設計技術は急速に進化しており、2024年にはAIを活用したタンパク質設計技術がノーベル化学賞を受賞しました(ノーベル賞公式サイト)。

この技術は、複雑な立体構造を持つタンパク質の設計に革新をもたらしましたが、分子量が小さく柔軟性の高いペプチドに対しては、同様の設計技術はまだ確立されていません。代表者はこの技術的ギャップに着目し、ノーベル賞受賞技術の理論やAIモデルを応用・発展させることで、ペプチドに特化した設計技術の確立に成功しました。これにより、ペプチドの機能性を自在に制御できる新たな可能性が開かれています。

② 従来技術との違い

従来のペプチド設計技術は、経験則や既知の構造モチーフに基づく手法が中心であり、構造予測や機能設計の精度には限界がありました。また、2024年ノーベル化学賞で注目されたタンパク質設計技術は、分子量が大きく安定した立体構造を持つタンパク質を対象としており、柔軟性が高く構造が多様なペプチドには適用が困難でした。

代表者はこれまで、化学を基礎にした物理化学や生化学、バイオテクノロジーの研究を通じて、ペプチド特有の構造的揺らぎや機能発現のメカニズムに関する知見を蓄積してきました。これらの経験則と理論的理解をもとに、AIによる構造予測と機能最適化を融合させた独自の設計アルゴリズムを構築し、ペプチドに特化した精密な設計技術の確立に成功しています。

この技術は、従来の手法では困難だったペプチドの機能性制御や応用展開を可能にし、食品・材料・創薬分野における新たな可能性を切り拓くものです。

③ 技術の特徴と設計思想

代表者が確立した人工ペプチド設計技術は、ペプチド分子が持つ柔軟性・構造的揺らぎ・多様な機能発現を前提に設計されています。従来のタンパク質設計技術が安定構造の予測を重視するのに対し、本技術では「構造の揺らぎそのものを機能に変換する」ことを設計思想の中心に据えています。

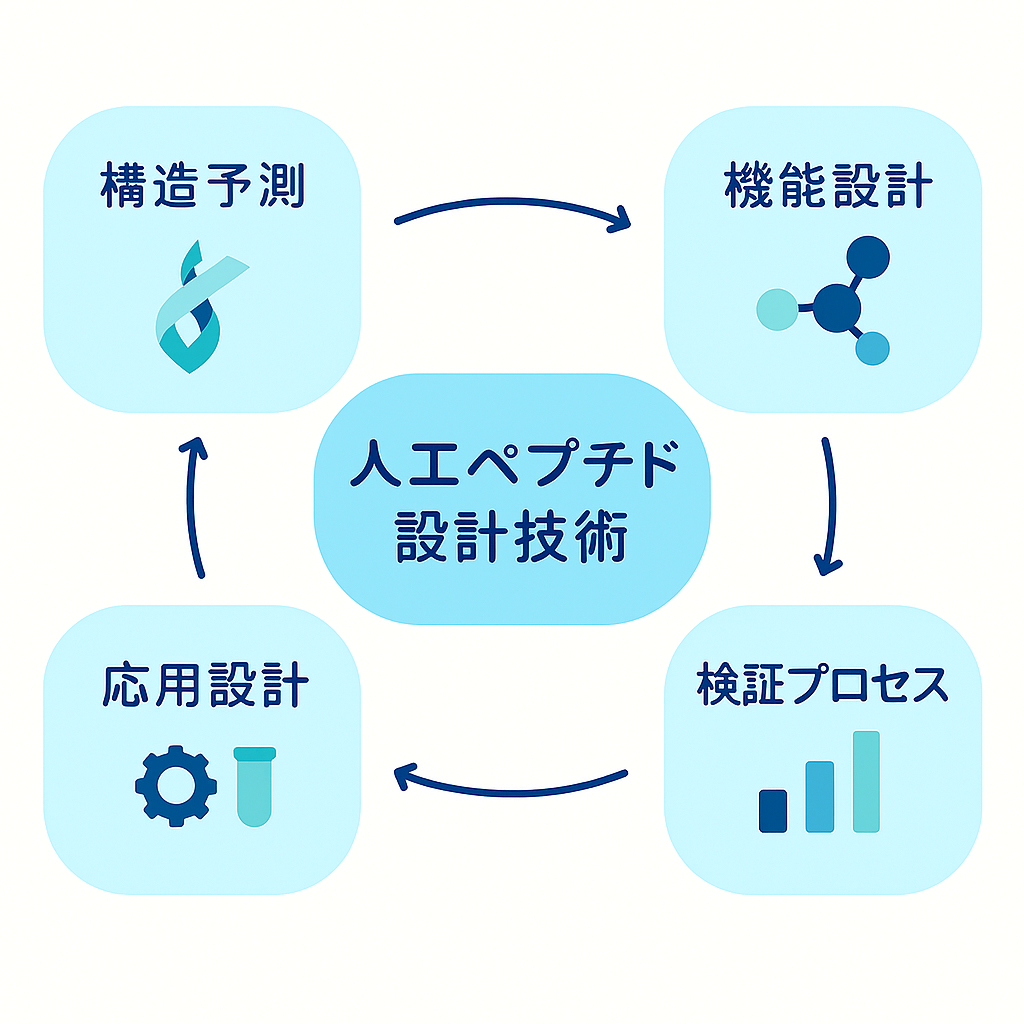

以下は、本技術の全体像を示したコンセプト図です。設計・予測・検証・応用の各要素が連携し、目的機能に応じた分子設計を実現します。

特に、目的とする機能から必要な構造特性を定義し、それに適したアミノ酸配列を導出するという逆算的な設計アプローチを採用しており、設計の精度と再現性を高めています。

構造予測には、物理化学・生化学の理論的知見に加え、AIによる構造モデリングと機能予測アルゴリズムを融合。さらに、代表者自身の研究経験から得たペプチドの挙動に関する経験則を組み込むことで、理論・実践・データ駆動の三位一体による設計が可能となっています。

この設計技術は、食品・化粧品・創薬・環境といった多様な分野に応用可能であり、目的に応じた機能性ペプチドの創出を通じて、社会課題の解決や製品価値の向上に貢献します。

④ 応用可能性と展望

本技術は、ペプチドの配列・構造・機能を逆算的に設計することで、目的に応じた機能性分子を高精度かつ柔軟に創出できる点に特徴があります。この設計技術は、以下のような分野での応用が期待されています:

- 食品分野:筋肉増大・抗酸化・消化制御などの機能性を持つペプチドを設計し、スポーツ栄養や健康志向食品の高付加価値化に貢献

- 化粧品分野:皮膚浸透性や保湿機能に加え、細胞活性化や抗老化作用を持つペプチドの設計により、若返りを目指す高機能製品の開発を支援

- 創薬分野:酵素様の加水分解能力を持つペプチドにより、標的分子の選択的分解や活性制御を可能にし、さらに細胞透過性を備えた設計によって細胞内標的への直接的な作用を実現。これらの特性を活かし、従来の低分子薬や抗体医薬とは異なる新しい治療モダリティを提案

- 環境分野:重金属吸着・分解酵素活性・微生物制御などの機能を持つペプチドを設計し、環境浄化や資源循環に貢献

今後は、これらの応用分野において実験検証・共同研究・製品化支援を通じて、社会実装を加速させることを目指しています。また、設計アルゴリズムのさらなる高度化や、他分子種(核酸・糖鎖など)との融合設計にも取り組むことで、分子設計技術のプラットフォーム化を視野に入れています。

技術の全体像と設計プロセス

① 設計技術の概要

本技術は、目的とする機能性を起点に、必要な構造特性を定義し、それに適したアミノ酸配列を導出する逆算的な設計思想に基づいています。設計された配列に対しては、物理化学・生化学の理論的知見とAIを活用し、構造予測を行うことで、ペプチド分子が実際に機能を発現するかどうかを検証・最適化します。

このプロセスは、従来の「配列から構造を予測する」順方向のアプローチに加え、機能 → 構造 → 配列 → 構造予測 → 機能検証というループ設計を可能にし、設計精度と応用汎用性を飛躍的に高めています。

② 設計プロセスの流れ

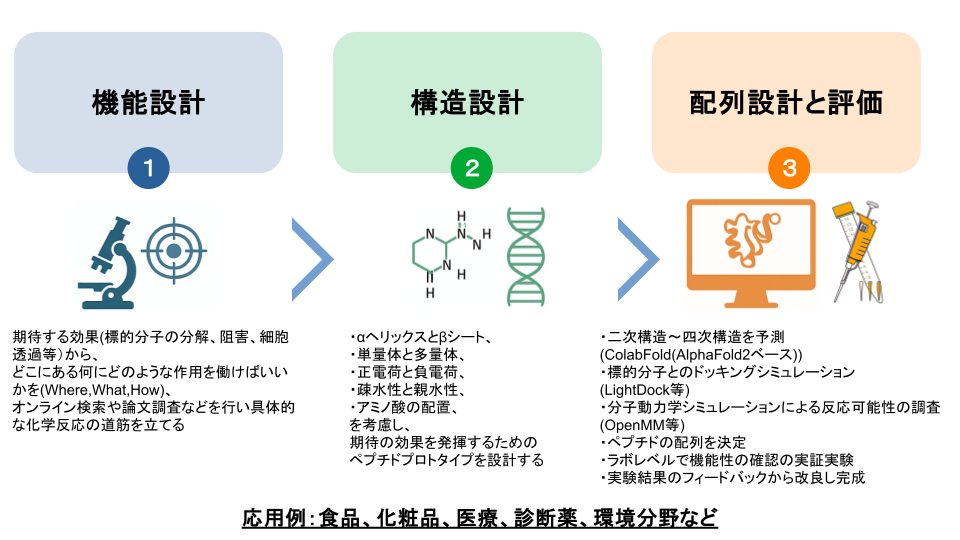

設計は以下のステップで進行します:

- Step 1:機能定義と構造要件の抽出

・筋肉増大、若返り、加水分解、細胞透過性など、目的とする機能を明確化

・その機能を発現するために必要な立体構造・物性・反応性を定義 - Step 2:アミノ酸配列の設計と構造予測

・構造要件に基づいてアミノ酸配列を逆算的に設計

・設計された配列に対して、AIと理論知見を用いて構造予測を実施し、機能発現の可能性を評価 - Step 3:実証実験とデータ取得

・設計されたペプチド配列に対して、実験的な合成・評価

・構造安定性・機能発現・応答性などの実測データを取得し、設計の妥当性と実用性を現実環境下で検証 - Step 4:データに基づく再設計・最適化

・得られた実験データを解析し、構造特性や機能性の改善点を抽出

・AIアルゴリズムと設計則を再適用することで、配列・構造・機能の最適化を図り、目的性能の向上を実現 - Step 5:経験則の組み込みと応用展開

・過去の研究知見や分子挙動に関する経験則を設計に反映し、再現性・安定性・応用汎用性を強化

・食品・化粧品・創薬・環境などの分野において、機能性ペプチドの社会実装を推進

③ 使用ツールと技術要素

設計には以下の技術を活用しています:

- ColabFold (AlphaFold2ベース):Google Colab上で動作する高速・軽量な構造予測ツール。アミノ酸配列から高精度な立体構造を予測し、設計配列の構造妥当性を迅速に検証可能。

- OpenMM:分子動力学シミュレーションツール。設計したペプチドの構造安定性や動的挙動を原子レベルで解析し、機能発現に必要な柔軟性や反応性を評価。

- 分光測定 (UV・蛍光・円偏光など):ペプチドの構造変化・結合挙動・環境応答性を実験的に評価。設計構造の実証と機能性の定量化に活用。

- 生化学測定(酵素活性・結合能・細胞応答など):設計ペプチドの機能性を実験的に検証するための生化学的手法。加水分解能力や細胞透過性など、創薬・食品・化粧品分野での応用評価に使用。

- Python (科学計算・スクリプト言語):構造予測・データ解析・設計アルゴリズムの実装に広く使用。

- Jupyter Notebook( 設計・解析の統合環境):設計プロセスの記録・可視化・再現性確保に有効。

- BLAST (配列類似性検索):設計したペプチド配列の既存データベースとの比較に使用。

- Protein Data Bank (PDB) 構造データベース:構造設計やドッキング解析の参照データとして活用。

④ 設計思想と応用設計の考え方

代表者の設計技術の根幹にあるのは、「分子機能を社会的ニーズから逆算する」という思想です。筋肉増強、抗老化、加水分解、細胞透過性など、分野ごとに求められる機能性は異なりますが、それらを単なる物性ではなく“目的機能の達成手段”として分子レベルで定義することが、応用設計の出発点です。

この設計思想では、まず機能の本質を問い直し、「なぜその機能が必要か」「どのような構造がそれを可能にするか」を理論と経験から導きます。そして、構造要件に基づいてアミノ酸配列を設計し、AIによる構造予測と実証実験を通じて、設計と検証のループを構築します。

応用設計においては、食品・化粧品・創薬・環境といった分野ごとに、機能性の定義・構造要件・評価指標を再構築し、それぞれに最適な設計戦略を展開します。たとえば、食品では消化制御や抗酸化性、化粧品では皮膚浸透性や細胞活性化、創薬では細胞内標的への透過性と酵素様活性など、分野特有の課題に対して分子設計で応えることを目指しています。

このような設計思想は、単なる分子創成ではなく、社会実装を見据えた分子設計の戦略的プラットフォームとして機能し、今後の技術進化や応用拡張に柔軟に対応できる基盤となります。

基盤技術:オーダーメイド型人工ペプチド設計技術

① 技術の概要と設計思想

本技術は、目的とする機能性を分子レベルで実現するために、構造特性からアミノ酸配列を逆算的に導出するオーダーメイド型人工ペプチド設計技術です。従来の「配列から構造を予測する」順方向アプローチに加えて、機能 → 構造 → 配列 → 構造予測 → 実証 → 再設計という設計ループを構築することで、設計精度と応用柔軟性を飛躍的に高めています。

設計には、AIベースの構造予測(ColabFold)、分子動力学解析(OpenMM)、配列解析(BLAST)、構造参照(PDB)などを活用し、理論・実証・経験則を融合した設計プロセスを確立しています。

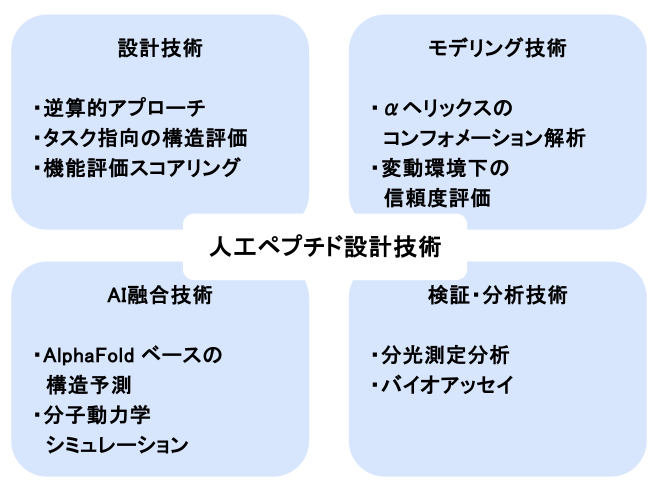

以下は、人工ペプチド設計技術を支える基盤技術の構成要素を分野ごとに整理したモジュール図です。

設計技術・モデリング技術・AI融合技術・検証・分析技術の4カテゴリに分類し、各カテゴリに含まれるキーテクノロジーを示しています。

② 機能設計の要素と制御技術

機能設計では、筋肉増強、抗老化、加水分解、細胞透過性など、分野ごとに求められる分子機能を定義し、それに必要な構造特性を抽出します。これにより、単なる物性設計ではなく、目的機能を達成するための構造設計が可能となります。

さらに、構造予測と分子動力学解析を通じて、立体構造の安定性・柔軟性・反応性を制御し、分光測定や生化学評価による実証データをフィードバックとして再設計を行うことで、機能性の向上と再現性の確保を実現しています。

例えば、ペプチドに分解・結合・膜透過・輸送・会合・凝集・選択性といった分子機能を設計的に付与することで、以下のような応用機能性を実現することが可能です:

- 筋肉増強・筋合成促進

→ スポーツ栄養・高齢者向け食品・再生医療分野での応用 - 抗老化・抗酸化活性

→ 美容・アンチエイジング製品、細胞保護機能の設計 - 加水分解活性(酵素様機能)

→ 消化補助・環境分解・創薬ターゲットの模倣 - 細胞透過性・膜浸透性

→ 創薬分野でのDDS(ドラッグデリバリー)設計、化粧品での浸透促進 - 標的分子への結合能

→ 診断薬・創薬・バイオセンサーへの応用 - 抗菌・抗ウイルス活性

→ 食品保存・医療衛生・環境浄化用途 - 免疫調整・炎症抑制作用

→ 機能性食品・創薬・再生医療での応用 - 金属イオン・有機分子の捕捉・除去

→ 環境分野での汚染物質除去、バイオレメディエーション

③ 技術の独自性と差別化ポイント

本技術の最大の特徴は、機能起点の逆算型設計思想と、AI・理論・実証・経験則の融合による設計ループにあります。従来のペプチド設計が持つ「経験依存」「汎用性の低さ」「構造予測の限界」といった課題を克服し、目的に応じた分子設計を高精度かつ柔軟に実現します。

また、設計プロセス全体をPython環境で統合管理し、ColabFoldやOpenMMなどのオープンソースツールを活用することで、透明性・再現性・拡張性の高い設計基盤を構築しています。

「従来技術との比較による差別化ポイント」

| 比較項目 | 従来技術 | 当社技術 |

|---|---|---|

| 設計アプローチ | 経験則・試行錯誤型 | 機能起点の逆算型設計(機能→構造→配列) |

| 構造予測 | 外部委託・低精度 | ColabFoldによる高速・高精度予測 |

| 機能性の制御 | 限定的(既存配列の応用) | 任意機能の設計・構造制御が可能 |

| 設計の再現性 | 個人依存・属人性が高い | 設計ループにより再現性・透明性が高い |

| 実証手法 | 一部実験依存 | 分光・生化学測定による多角的検証 |

| 応用分野 | 限定的(創薬中心) | 食品・化粧品・創薬・環境など分野横断型 |

| 使用ツール | 専用ソフト・閉鎖系 | オープンソース・Python環境で統合運用 |

| 拡張性・共同研究 | 困難(ブラックボックス化) | 高い(設計思想とツールが公開・共有可能) |

これにより、医療・食品・環境分野等での実装可能性と柔軟性が大幅に向上しています。

④ 応用設計への展開事例

本技術は、食品・化粧品・創薬・環境などの分野において、分野特有の機能性に応じたペプチド設計を可能にします。たとえば、食品分野では消化制御や抗酸化性、化粧品分野では皮膚浸透性や細胞活性化、創薬分野では細胞内標的への透過性や酵素様活性など、社会的ニーズに応じた分子機能を設計・実証・最適化することができます。

今後は、共同研究や製品開発を通じて、分子設計技術の社会実装と応用拡張を推進していきます。

本技術は、分子機能を設計的に制御できるため、以下のような分野への応用が期待されます。現時点では実開発前の段階ですが、設計思想と技術構成により、以下の機能性ペプチドの創成が技術的に可能です:

- 食品分野:消化制御、抗酸化性、筋合成促進など

- 化粧品分野:皮膚浸透性、細胞活性化、保湿・バリア機能強化

- 創薬分野:細胞透過性、標的分子への結合、酵素様活性

- 環境分野:金属イオン・有機汚染物質の捕捉、抗菌・抗ウイルス性

今後は、これらの分野において共同研究や製品開発を通じて、分子設計技術の社会実装と応用拡張を推進していきます。

応用分野と実装事例

※本技術は現在、応用設計段階にあり、実装事例については今後の開発・共同研究の進展に応じて随時追記・更新してまいります。

これまでに作製した技術・特許・成果

① 技術開発の実績と進捗

本技術は現在、設計思想の確立、構造予測・動的解析の実施、検証プロトコルの構築まで到達しており、ColabFoldやOpenMMを活用した構造予測と、分光・生化学測定による実証実験を通じて、膜透過性や加水分解活性を持つペプチドの設計に成功しています。

設計プロセスはPython環境に統合されており、配列設計から構造予測、機能評価までを一貫して運用可能な技術基盤を構築済みです。

また、技術要素の一部については、社内運用および事業展開を前提とした非公開技術として管理するクローズ戦略を採用予定であり、外部への開示・特許出願は行わず、ライセンス管理と運用制限によって技術優位性を保持する方針です。

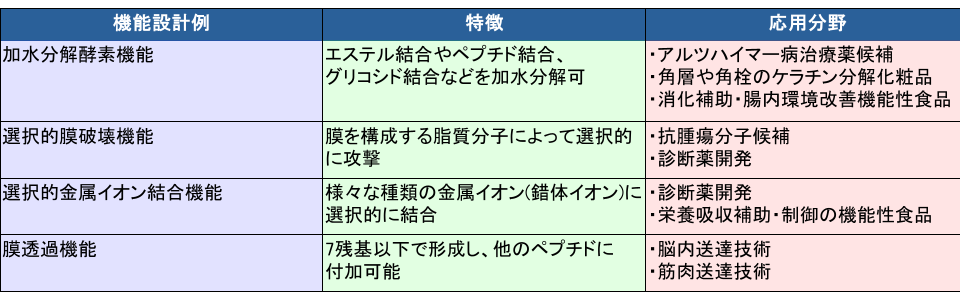

②研究員時代に開発した機能設計例

以下は、前職の大学研究員時代に開発した機能設計例の一部です。各機能は、分子構造設計によって特定の生理活性や応用性を持たせることを目的としており、現在の技術開発にも応用可能な知見として位置づけています。

③ 特許・知的財産の一覧

・ペプチド結合切断活性を有する人工ペプチドおよびその利用、2021年出願、

特許7774972号、出願人:飯田禎弘、発明者:飯田禎弘、田村厚夫

大学所属時行った発明特許(着想~具現化・証明までの実務全般担当)

・レアメタル結合能を有する人工ペプチドおよびその利用、2012年出願、

特許5943463号、出願人:国立大学法人神戸大学、発明者:田村厚夫、飯田禎弘

・レアメタル結合能を有する人工ペプチドおよびその利用、2013年出願、

特許6108549号、出願人:国立大学法人神戸大学、発明者:田村厚夫、飯田禎弘

・アミロイド分解能を有する人工ペプチドおよびその利用、2014年出願、

特許6455983号、出願人:国立大学法人神戸大学、発明者:田村厚夫、飯田禎弘

③ 実験・検証・共同研究の成果

現時点では、本技術に関する実験・検証・共同研究の成果は未取得ですが、今後の設計展開および外部連携の進捗に応じて、検証結果や応用事例を順次追加・更新していく予定です。

また、大学研究員時代においては、複数の共同研究に参画し、分子設計・構造解析・機能評価に関する技術的知見を蓄積しましたが、これらの成果は秘密保持契約に基づき、詳細の記載は控えさせていただきます。

④ メディア・学会・外部評価

技術の社会的評価として、以下のような実績があります:

- 日本生物物理学会年会にてポスター発表(2012年~2019年)

- 日本蛋白質科学会年会にてポスター発表(2017年、2019年)

- 日本アミロイドーシス研究会学術集会にてポスター発表(2017年)

- アメリカ蛋白質科学会年会にてポスター発表(2016年)

- バイオインタラクション研究会(BIRA)招待講演(2023年9月)

- 2021年 バイオ系専門誌『月刊BIOINDUSTRY』(シーエムシー出版)にて、機能性ペプチド設計に関する技術解説記事を一部執筆。

- 2021年度 一般財団法人 向科学技術振興財団より、「デザインペプチドを用いた脂質分解による脂肪細胞からの脂肪酸、グリセロールの分離」で助成金を獲得

- 2018年度 公益財団法人 ひょうご科学技術協会より、「レアメタル及びレアアースを選択的に回収するペプチドの人工設計」で助成金を獲得

- 2018年度 一般財団法人 田中貴金属記念財団より、「都市鉱山からの金、白金を中心としたレアメタル単離方法の開発 」で奨励賞および助成金を獲得

- 2017年度 一般財団法人 向科学技術振興財団より、「新規機能性ペプチドによるレアメタルの選択的回収」で助成金を獲得